- 23.05.2025

- News

Weniger Rauch in Wohnhäusern – weniger Spitaleinweisungen?

Seit 2018 gilt in den USA ein Rauchverbot in Sozialwohnungen. Diese Regel wurde eingeführt, um die Millionen von Menschen zu schützen, die dort leben – viele von ihnen sind regelmässig dem Rauch anderer ausgesetzt. Doch hat diese Massnahme wirklich etwas verändert? Eine neue Studie aus New York zeigt erste positive Entwicklungen in Bezug auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner.

Passivrauchen – also das Einatmen des Rauchs anderer – ist nach wie vor eine bedeutende Ursache für Krankheiten, insbesondere bei älteren Menschen. Es kann Herzinfarkte, Schlaganfälle oder die Verschlechterung anderer Erkrankungen verursachen. In Sozialwohnungen ist es oft besonders schwierig, dem Rauch der Nachbarn zu entkommen – vor allem in älteren Gebäuden mit dünnen Wänden oder gemeinsam genutzten Lüftungssystemen.

Seit dem 30. Juli 2018 sind alle öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften in den USA (Public Housing Authorities, PHAs) verpflichtet, rauchfreie Richtlinien umzusetzen – gemäss einer Vorschrift des US-Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD). Ziel dieser Regelung ist es, „die Luftqualität in den Wohnungen zu verbessern, die Gesundheit der Bewohnerinnen, Besucher und Angestellten zu schützen, das Brandrisiko zu senken und die allgemeinen Unterhaltskosten zu reduzieren“.

Die Regel gilt für sämtliche Wohnungen, für alle Innenbereiche wie Korridore, Treppenhäuser, Waschküchen und Gemeinschaftsräume sowie für Verwaltungsbüros. Auch im Umkreis von 7,6 Metern (25 Fuss) rund um die Gebäude ist das Rauchen verboten – für alle: Bewohnerinnen, Besucher, Angestellte und externe Dienstleister. Falls ein Gebäude keinen Aussenbereich mit diesem Mindestabstand bietet, wird die ganze Anlage zur rauchfreien Zone erklärt. Lokale Behörden können bei genügend Platz spezielle Raucherzonen einrichten, sofern diese ausserhalb der verbotenen Zonen liegen und auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind.

Diese Regel betrifft landesweit über 700'000 Wohneinheiten – mehr als 500'000 davon sind von älteren Menschen oder Haushalten mit mindestens einer jüngeren Person mit Behinderung bewohnt. Schon vor der Einführung hatten über 600 Wohnungsbaugesellschaften mindestens ein Gebäude rauchfrei gemacht.

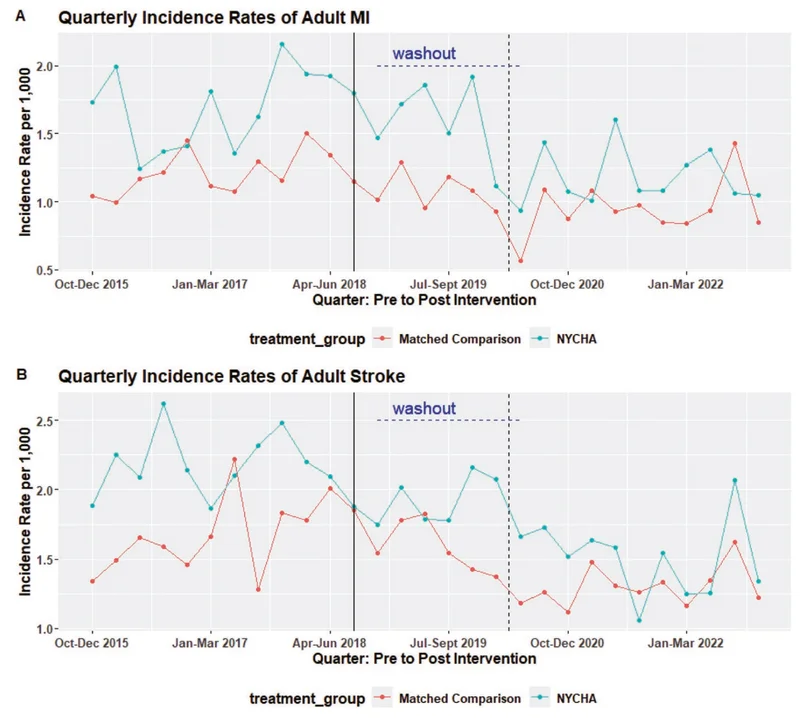

Um herauszufinden, ob das Rauchverbot tatsächlich gesundheitliche Auswirkungen hat, analysierte die Forscherin Elle Anastasiou mit ihrem Team die Gesundheitsdaten von über 50'000 Menschen ab 50 Jahren, die in Gebäuden der New York City Housing Authority (NYCHA) leben – dem grössten öffentlichen Wohnungsanbieter des Landes. Diese Personen wurden mit anderen New Yorkerinnen und New Yorkern aus ähnlich benachteiligten Vierteln verglichen, in denen das Rauchverbot nicht galt.

Ziel war es, die Entwicklung der Spitaleinweisungen zwischen 2015 und 2022 aufgrund von Herzinfarkten (Myokardinfarkten) und Schlaganfällen zu beobachten – beides Erkrankungen, die besonders empfindlich auf Passivrauchen reagieren. Die Ergebnisse zeigen: Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Sozialwohnungen gab es einen leichten Rückgang bei diesen beiden Arten von Spitaleinweisungen (siehe Grafik).

Bescheidene, aber ermutigende Effekte

Die Forschenden betonen, dass die beobachteten Effekte zwar moderat, aber durchaus vorhanden sind – und dass sie sich schrittweise entwickelt haben. Das ist nachvollziehbar: Es brauchte Zeit, bis die Regel konsequent umgesetzt wurde. Informationsplakate wurden aufgehängt, Programme zur Rauchentwöhnung gestartet, und das Verwaltungspersonal erhielt Schulungen, um die Bewohnerinnen zu begleiten. Ab 2020 wurden diese Bemühungen besonders sichtbar. Es wäre sinnvoll, die Studie in einigen Jahren zu wiederholen, um langfristige Effekte besser zu erfassen.

Gesundheit fördern in einem sensiblen sozialen Umfeld

Ein grosser Verdienst dieser Studie ist, dass sie eine Bevölkerungsgruppe in den Fokus rückt, die in der öffentlichen Gesundheitsforschung oft zu wenig berücksichtigt wird: ältere Menschen in Sozialwohnungen. Diese sind oft überdurchschnittlich stark Passivrauch ausgesetzt und bringen weitere Risikofaktoren mit – etwa finanzielle Notlagen, chronische Krankheiten oder erschwerten Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Die Studie unterstreicht damit, dass integrierte gesundheitspolitische Massnahmen im Wohnumfeld strukturelle Verbesserungen für besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen ermöglichen können.

Solche Regelungen könnten auch für andere Städte oder Länder Vorbild sein – und auf weitere gemeinschaftlich genutzte Wohnformen ausgedehnt werden, etwa Studentenwohnheime oder Altersheime. Wichtig ist jedoch: Ein Rauchverbot sollte stets mit Unterstützungsmassnahmen begleitet werden – etwa mit Programmen zur Tabakentwöhnung, sozialer Begleitung oder Vermittlung bei Konflikten unter Nachbarn.