- 28.08.2025

- News

- AT Blog

Der Mythos der Schadensminimierung

Die Tabakindustrie täuscht die Öffentlichkeit seit langem, indem sie behauptet, einige ihrer Produkte seien weniger schädlich als andere. Jahrelang hat die Industrie Zigaretten mit den Begriffen «leicht» oder «mild» vermarktet und damit ein geringeres Risiko suggeriert, aber viele Länder haben die Verwendung dieser irreführenden Begriffe inzwischen verboten. Bei der Vermarktung ihrer Tabakprodukte zum Erhitzen, oft «Tabakerhitzer» genannt, verhält es sich nicht anders, da die Industrie die Wissenschaft manipuliert und die Öffentlichkeit falsch informiert.

von Malgorzata Posoch, Kris Schürch und Luciano Ruggia

Um das irreführende Narrativ der Schadensminimierung zu verstehen, dass von der Tabakindustrie verbreitet wird, müssen wir zunächst untersuchen, wie das Konzept der Schadensbegrenzung selbst entstanden ist.

Woher kommt der Begriff «Schadensminimierung»?

Das Konzept der Schadensminimierung nahm in den 1980er Jahren als Reaktion auf die HIV/AIDS-Krise Gestalt an. Die Autorin Maia Szalavitz des Buches «Undoing Drugs» bezeichnete Liverpool (England) als die Heimat der Schadensbegrenzung. Liverpool leistete Pionierarbeit bei der Bewältigung der Probleme, die durch das Auftreten von HIV und die Ansteckungsgefahr durch die Verwendung von kontaminiertem Injektionsmaterial entstanden. Durch die Bereitstellung von sauberem Injektionsmaterial, aufsuchende Massnahmen und die Verschreibung von Methadon (ein Medikament zur Behandlung von Opioidkonsumstörungen) wurden die Risiken der Injektion unbedingt verringert.

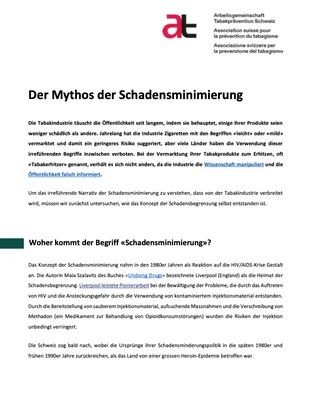

Die Schweiz zog bald nach, wobei die Ursprünge ihrer Schadensminderungspolitik in die späten 1980er und frühen 1990er Jahre zurückreichen, als das Land von einer grossen Heroin-Epidemie betroffen war.

Zürich war aufgrund der sichtbaren Präsenz von Drogenkonsumenten im Stadtzentrum auch als «Stadt der Zombies» bekannt. Die HIV-Infektionsraten und die Zahl der Todesfälle durch Überdosierung stiegen sprunghaft an.

Ullstein

Abbildung: Ein Drogenabhängiger am Zürcher Letten, 1994 (©Ullstein Bild)

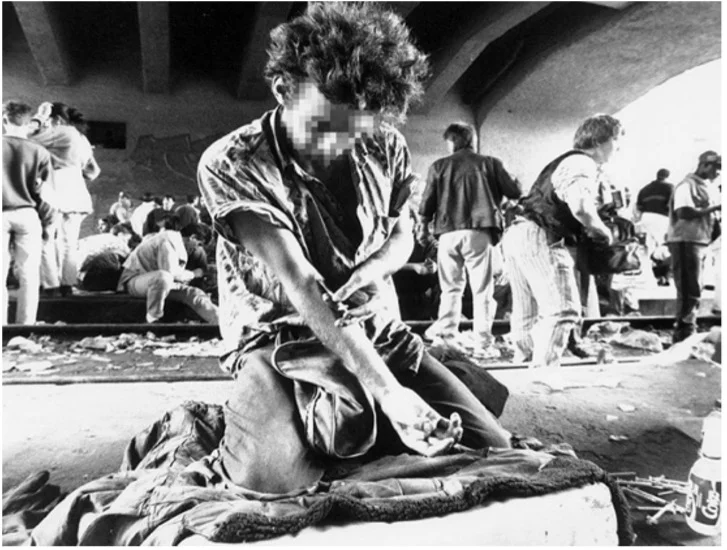

Erfolge der Schweizer Schadensminimierung bei HIV

Mit ihrem Vier-Säulen-Modell – Prävention, Therapie, Schadensminimierung und Repression – gelang es der Schweiz, die Heroinkrise umfassend und menschenwürdig zu bewältigen. Die damit verbundenen direkten und indirekten Schäden sanken landesweit; die Zahl der HIV-Neuinfektionen ging um 88% zurück.

aids.ch

Abbildung: Labormeldungen HIV-positiv, nach Geschlecht und Testjahr, 1985-2023. Quelle: aids.ch

Weitere globale Erfolgsgeschichten wirksamer Strategien zur Schadensminderung im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind:

- Schottland: Verschreibung von Opioid-Agonisten reduziert das Risiko drogenbedingter Todesfälle.

- Sydney & Vancouver: Drogenkonsumräume (Supervised Injection Facilities) senken nachweislich das Risiko tödlicher Überdosierungen.

- USA: Programme für Spritzen- und Kanülenabgabe haben den grössten Effekt auf die HIV-Prävention.

Harm Reduction International definiert Schadensminimierung als komplexe Intervention, die eine umfassende Umsetzung von Politiken, Programmen und Praktiken erfordert. Dieses auf Menschenrechten basierende Konzept setzt auf positive Veränderung und arbeitet mit Betroffenen ohne Urteil, Zwang oder Diskriminierung.

Die Tabakindustrie dagegen versteht unter «Schadensminimierung» lediglich den Austausch eines schädlichen Produkts durch ein anderes - ebenfalls schädliches. Sie hat das Konzept vereinnahmt, um ihre Tabakerhitzer (HTP, von Heated Tobacco Products) als vermeintlich „sicherere“ Produkte zu bewerben und so neue Kund*innen zu gewinnen.

Wie die Tabakindustrie den Begriff «Schadensminimierung» für ihre Tabakerhitzer vereinnahmt

Tabakunternehmen sind sich bewusst, dass sie in den letzten Jahrzehnten in der Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit verloren haben.

Um ihr Image aufzupolieren, benutzt die Industrie den Begriff Schadensminimierung, betreibt jedoch gleichzeitig Wissenschafts- und Meinungskauf. HTP - erstmals 2015 auf dem Schweizer Markt - sind dabei ihr neuestes Flaggschiff.

HTP sind ihrer neuesten Vorzeigeprodukte und kamen 2015 erstmals auf den Schweizer Markt. Seitdem hat die Tabakindustrie erhebliche Mittel investiert, um die Illusion zu verkaufen, dass ihre HTP weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten.

Anzeige in französischsprachigen Schweizer Medien:

Heute geht’s auch ohne Verbrennung oder Rauch. Auch beim Tabakgenuss.

IQOS: Eine Alternative für Raucher:innen.

Erhitzen statt Verbrennen.

Mit IQOS Tabak zum Erhitzen.

Einer der grossen internationalen Tabakkonzerne, Philip Morris International, hat besonders aktiv für sein HTP IQOS/ILUMA geworben und ist dabei so weit gegangen, dass er die Wissenschaft manipuliert und gekauft hat.

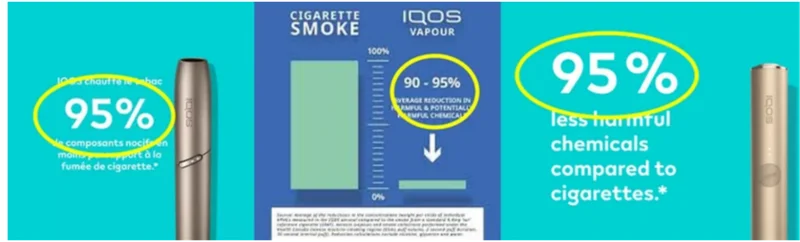

So wurde beispielsweise ein Artikel, der besonders häufig von der Industrie angeführt wird, direkt von der Foundation for a Smoke-Free World, welche von PMI gegründet und finanziert wird, bezahlt. In ihm wird die Behauptung gestützt, dass HTP zu 95% weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten sind.

Abbildung: Beispiele für Werbung für IQOS, die den «95%-Mythos» für sich nutzt

Der ehemalige PMI-Mitarbeiter und heutige Whistleblower Shiro Konuma bestätigt:

«Es gibt keine unabhängigen Studien, die zeigen, dass IQOS gesünder ist. Man muss schauen, wer die Forschung bezahlt.»

Ähnliche Irreführung findet sich bei E-Zigaretten. Eine Veröffentlichung in «European Addiction Research» suggerierte ein um 96% verringertes Risiko – ohne belastbare Evidenz. Dafür aber mit Industriefinanzierung und Autor:innen, die in direkter Verbindung zur Branche stehen (David Nutt, Martin Dockrell, Karl Fagerström, Riccardo Polosa). Im Grunde genommen ist das «95%-Argument» zu Recht als Mythos. Die von der Tabakindustrie vertretene Theorie der „Schadensbegrenzung“ ist verzerrt und stellt in vielerlei Hinsicht ein Problem für die öffentliche Gesundheit dar, wie auch die European Respiratory Society feststellt. bezeichnet das.

Für die öffentliche Gesundheit stehen ethische Überlegungen und die Verringerung der durch Tabak verursachten Schaden im Vordergrund; für die Tabakindustrie geht es um Profitmaximierung – zwei unvereinbare Ziele.

«Tabakprodukte zum Erhitzen, herkömmliche Zigaretten sowie rauchloser Tabak für den oralen oder nasalen Gebrauch sind allesamt suchterzeugend und krebserregend. Wir dürfen die Debatte über neue Tabakprodukte nicht vom eigentlichen Ziel ablenken lassen, wirksame Regulierungsmassnahmen umzusetzen und Menschen beim Rauchstopp zu unterstützen.»

Prof. Charlotta Pisinger on behalf of the European Respiratory Society

Fazit

Tabakerhitzer sind keine sicheren Alternativen zu Zigaretten, und es gibt keine ungefährliche Dosis für Tabakrauch oder Aerosol. Auch als Hilfsmittel zum Rauchstopp sind HTP nicht belegt. Im Gegenteil: Es besteht das Risiko, dass Raucher:innen mehr Tabak konsumieren und sowohl herkömmliche Zigaretten als auch HTP konsumieren.