- 23.05.2025

- News

Moins de fumée dans les immeubles, moins de séjours à l’hôpital?

Depuis 2018, il est interdit de fumer dans les logements sociaux aux États-Unis. Une règle mise en place pour protéger les millions de personnes qui y vivent, souvent exposées à la fumée des autres. Mais cette mesure a-t-elle vraiment changé quelque chose ? Une nouvelle étude menée à New York montre que la santé cardiovasculaire des habitants commence à s’améliorer la santé cardiovasculaire des habitants commence à s’améliorer.

Le tabagisme passif — respirer la fumée des autres — reste une cause importante de maladies, en particulier chez les personnes âgées. Il peut provoquer des crises cardiaques, des AVC, ou aggraver d’autres problèmes de santé. Or, dans les logements sociaux, il est parfois difficile d’échapper à la fumée des voisins, surtout dans les immeubles anciens aux murs fins et aux conduits d’aération partagés.

Depuis le 30 juillet 2018, toutes les agences de logement public (Public Housing Authorities, PHAs) aux États-Unis sont tenues d'appliquer des politiques « sans fumée » conformément à une règle établie par le Département américain du Logement et du Développement urbain (HUD). Cette règle a été adoptée par le HUD afin d’« améliorer la qualité de l’air intérieur dans les logements publics, protéger la santé des résidents, des visiteurs et du personnel des PHAs, réduire le risque d’incendies catastrophiques et diminuer les coûts globaux d’entretien ».

La règle s’applique à tous les appartements, aux espaces communs intérieurs (couloirs, escaliers, buanderies, centres communautaires, etc.) ainsi qu’aux bureaux administratifs. Il est également interdit de fumer dans un rayon de 7,6 mètres (25 pieds) autour de ces bâtiments. Cette interdiction concerne les résidents, les visiteurs, le personnel et les prestataires. Lorsque les bâtiments ne disposent pas d’espaces extérieurs respectant cette distance, le site devient entièrement non-fumeur. Les autorités locales peuvent, si l’espace le permet, créer des zones fumeurs désignées, à condition qu’elles soient situées en dehors des zones interdites et qu’elles soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.

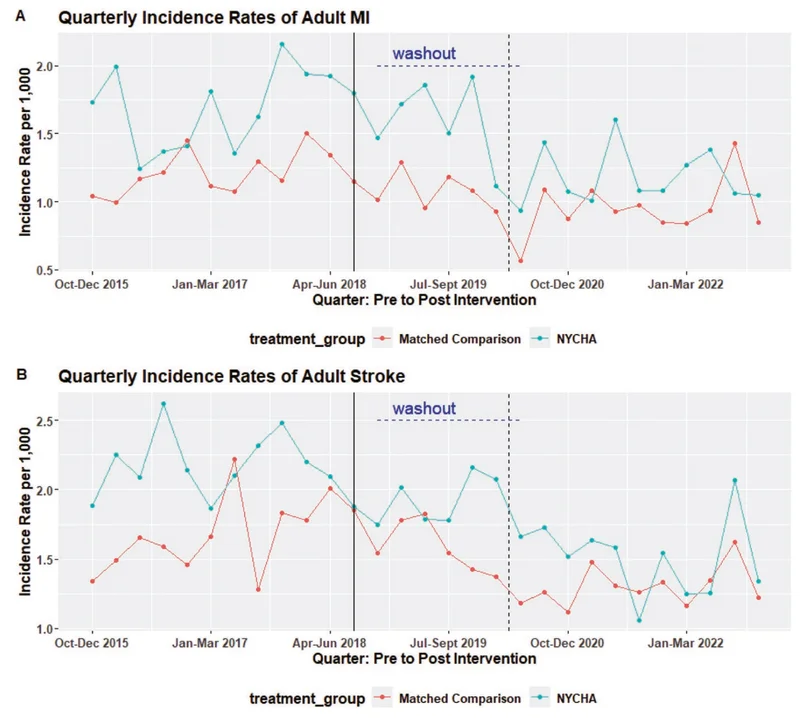

La règle s’applique à tous les appartements, aux espaces communs intérieurs (couloirs, escaliers, buanderies, centres communautaires, etc.) ainsi qu’aux bureaux administratifs. Il est également interdit de fumer dans un rayon de 7,6 mètres (25 pieds) autour de ces bâtiments. Cette interdiction concerne les résidents, les visiteurs, le personnel et les prestataires. Lorsque les bâtiments ne disposent pas d’espaces extérieurs respectant cette distance, le site devient entièrement non-fumeur. Les autorités locales peuvent, si l’espace le permet, créer des zones fumeurs désignées, à condition qu’elles soient situées en dehors des zones interdites et qu’elles soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.À l’échelle nationale, cette règle s’applique à plus de 700 000 unités de logement, dont plus de 500 000 sont occupées par des personnes âgées ou par des ménages comprenant une personne en situation de handicap non âgée. Au moment de son adoption, plus de 600 PHAs avaient déjà mis en place des politiques sans fumée dans au moins un de leurs immeubles.Pour savoir si interdire la cigarette à l’intérieur des bâtiments faisait une réelle différence, la chercheuse Elle Anastasiou et ses collègues ont analysé les données médicales de plus de 50 000 personnes âgées de 50 ans et plus, vivant dans des immeubles de la New York City Housing Authority (NYCHA), le plus grand bailleur social du pays. Ils ont comparé ces habitants à d’autres New-Yorkais vivant dans des quartiers pauvres similaires, mais où cette règle ne s’appliquait pas.L’objectif ? Observer l’évolution des hospitalisations entre 2015 et 2022 pour crises cardiaques (infarctus du myocarde) et accidents vasculaires cérébraux (AVC), des maladies particulièrement sensibles au tabagisme passif. L’évolution montre que les habitants des logements sociaux ont une légère baisse d’hospitalisations pour ces deux accidents cardiovasculaires (voir graphique).

Effets modestes, mais encourageants

Les chercheurs notent que ces effets sont modestes, mais ils sont bien là. Surtout, ils apparaissent progressivement, ce qui est logique. Il a fallu du temps pour que la règle soit vraiment appliquée : les affiches ont été installées, des programmes d’aide à l’arrêt du tabac ont été lancés, et les gestionnaires ont reçu une formation pour accompagner les locataires. C’est à partir de 2020 que les efforts ont été les plus visibles. Il serait intéressant de répéter l’étude dans le temps afin de mesurer l’augmentation de l’impact de ces mesures.

Un impact dans un contexte social sensible

L’un des mérites de cette étude est de s'intéresser à une population souvent sous-représentée dans les études de santé publique : les personnes âgées vivant dans des logements sociaux. Ces résidents, souvent exposés de manière disproportionnée à la fumée passive, peuvent cumuler plusieurs vulnérabilités : précarité, comorbidités, accès limité aux soins.L’étude vient donc appuyer l’idée selon laquelle les politiques de santé publique intégrées dans l’habitat peuvent avoir des effets structurels sur la santé des populations les plus fragiles.Ce type de politique pourrait inspirer d’autres villes, d’autres pays, et s’étendre à d’autres lieux de vie partagés, comme les résidences étudiantes ou les foyers pour personnes âgées. Bien entendu, cela doit s’accompagner de soutien : aides à l’arrêt du tabac, médiation entre voisins, ou encore accompagnement social.